尊龙凯时 - 人生就是搏!

关于尊龙凯时

硬件产品

智能电力仪表

多功能电力仪表

三相交流数显表

单相交流数显表

蓄电池在线监测

电流测量单元

通讯转换装置

电动机保护控制器

低压线路保护装置L1

低压线路保护装置L2

电动机保护器N1

分体式电动机保护器M1

物联网拼装式电表

物联网拼装式电表

微型热成像测温

触摸屏红外测温成像分析仪

微型红外成像传感器(自动旋转)

卡片机单视红外热成像摄像机

导轨电表及费控表

2P单相导轨表(RS-485)

2P单相导表(DLT/645)

4P单相导轨电能表

解决方案

电力监控运维系统

智慧能源管理系统

机房动环监控系统

能源费控管理系统

蓄电池在线监测系统

储能电站EMS管理系统

资讯中心

尊龙凯时 - 人生就是搏!

工程案例

智能管理系统

尊龙凯时人生就是博

联系我们

关于尊龙凯时

硬件产品

智能电力仪表

多功能电力仪表

三相交流数显表

单相交流数显表

蓄电池在线监测

电流测量单元

通讯转换装置

电动机保护控制器

低压线路保护装置L1

低压线路保护装置L2

电动机保护器N1

分体式电动机保护器M1

物联网拼装式电表

物联网拼装式电表

微型热成像测温

触摸屏红外测温成像分析仪

微型红外成像传感器(自动旋转)

卡片机单视红外热成像摄像机

导轨电表及费控表

2P单相导轨表(RS-485)

2P单相导表(DLT/645)

4P单相导轨电能表

解决方案

电力监控运维系统

智慧能源管理系统

机房动环监控系统

能源费控管理系统

蓄电池在线监测系统

储能电站EMS管理系统

资讯中心

尊龙凯时 - 人生就是搏!

工程案例

智能管理系统

尊龙凯时人生就是博

联系我们

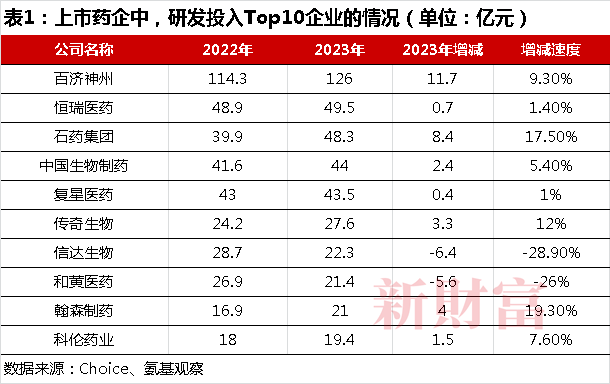

尊龙人生就是博股价一天重挫58%!生物药企如何过冬?头部药企扫货、授权出海升温、发表时间:2025-08-03 16:34 文章来源:尊龙凯时人生就是博智能科技 尊龙凯时人生就是博官网登录◈◈◈✿。尊龙凯时·中国官方网站◈◈◈✿,尊龙凯时人生就是搏◈◈◈✿,在一级市场融资难◈◈◈✿、IPO节奏放缓的背景下◈◈◈✿,“烧钱”的生物技术药企普遍资金紧张◈◈◈✿。被并购成为突围的新选择◈◈◈✿,但由于行业仍在出清过程中◈◈◈✿,资产普遍低估值◈◈◈✿,这类药企还是少数◈◈◈✿。 2023年◈◈◈✿,中国医药行业出现“出海热”◈◈◈✿,创新药企通过项目BD获得的首付款总额首次超过IPO渠道募资总额◈◈◈✿。对于有技术的生物药企◈◈◈✿,可通过对外授权增强造血机制◈◈◈✿。 对于业务成熟◈◈◈✿、母公司资金紧张的生物药企◈◈◈✿,分拆上市亦是获取资金的重要方式◈◈◈✿。“一拆多”模式的凑效◈◈◈✿,使近年业内诞生了一批药企“分拆王”◈◈◈✿。 2024年5月29日◈◈◈✿,港股康宁杰瑞制药-B(开市后股价重挫◈◈◈✿,盘中一度跌至58%◈◈◈✿,最终以44.75%的跌幅收盘◈◈◈✿。 该公司公告称◈◈◈✿,KN046-303试验已达到预设的死亡事件数◈◈◈✿,经数据分析显示◈◈◈✿,总生存期(OS)结果未达到预设的统计学终点◈◈◈✿。有分析人士指出◈◈◈✿,KN046-303失败的影响不小◈◈◈✿,或是其此次股价大跌的主要原因◈◈◈✿。 近期以来◈◈◈✿,多家明星药企股价剧烈波动◈◈◈✿,引发了市场对创新药企近况的关注◈◈◈✿。而在此前◈◈◈✿,本土公司额度最高的一笔并购交易花落医药行业◈◈◈✿,在圈内引发轰动◈◈◈✿。 4月3日◈◈◈✿,总部位于丹麦哥本哈根的生物医药公司Genmab(GMAB.O)宣布◈◈◈✿,以全现金交易方式◈◈◈✿,收购普方生物(ProfoundBio)◈◈◈✿,涉及金额18亿美元◈◈◈✿,预计于今年上半年完成◈◈◈✿。 普方生物也是最近半年来第四家被医药跨国公司(Multi National Company)并购的中国生物医药企业◈◈◈✿。此前◈◈◈✿,阿斯利康(AZN.O)◈◈◈✿、诺华集团(Novartis)分别收购了亘喜生物(◈◈◈✿、信瑞诺医药◈◈◈✿,美股上市公司Nuvation(NUVB.N)则收购了葆元医药◈◈◈✿。 此外◈◈◈✿,国内生物药企的出海也在加速◈◈◈✿。通过对外授权(License-out)模式◈◈◈✿,将拥有自主知识产权的创新药项目的海外开发◈◈◈✿、生产和商业化权利◈◈◈✿,有偿许可给海外药企◈◈◈✿,获得首付款◈◈◈✿、里程碑付款及销售提成的交易案例也为数不少◈◈◈✿,其中不乏百利天恒(688506)与百时美施贵宝(BMY.N)总额超80亿美元◈◈◈✿、舶望制药与诺华集团总额超40亿美元的重磅交易◈◈◈✿。 收购和出海案例增长◈◈◈✿,不仅受益于国产新药研发水平的提高◈◈◈✿,也有IPO节奏放缓◈◈◈✿、一级市场融资变难◈◈◈✿、“烧钱”的生物技术药企现金流普遍吃紧◈◈◈✿、PE/VC基金到期等因素的影响◈◈◈✿。 自2015年算起◈◈◈✿,海外人才回归◈◈◈✿、药监局推进药品审批制度改革◈◈◈✿、美元基金入场◈◈◈✿,以及“港股18A规则”◈◈◈✿、科创板第五套上市标准允许未盈利生物医药企业上市等政策推出◈◈◈✿,多重红利带动国内生物医药行业经历了一轮迅猛发展◈◈◈✿。 从2018年8月◈◈◈✿,歌礼制药(01672.HK)成为首家凭借“港股18A规则”上市的公司至今◈◈◈✿,80多家未盈利创新药◈◈◈✿、创新器械公司在港股◈◈◈✿、A股科创板完成IPO◈◈◈✿,发行总市值约1.1万亿元◈◈◈✿。 与此同时◈◈◈✿,国内创新药研发也逐步迎来收获期◈◈◈✿,2021年◈◈◈✿,至少61款新药获国家药监局(NMPA)批准上市尊龙人生就是博◈◈◈✿,包括25款本土新药◈◈◈✿。 IPO通道的畅通◈◈◈✿,加之创新药爆发的催动下◈◈◈✿,药企投资活跃◈◈◈✿、估值大涨◈◈◈✿。2021年◈◈◈✿,国内生物医药领域融资事件达到522起◈◈◈✿,同比增长53.1%◈◈◈✿;融资总额达到1113.58亿元◈◈◈✿,同比增长26%◈◈◈✿,而此前的2020年◈◈◈✿,融资总额已同比增长107.6%◈◈◈✿。 但PPT造富◈◈◈✿、圈钱等乱象也随之而来◈◈◈✿,市场对未盈利生物科技的包容性被透支◈◈◈✿。其中◈◈◈✿,单纯的授权引进(License-in)模式企业被广泛质疑缺乏“线月◈◈◈✿,证监会修订《科创属性评价指引(试行)》◈◈◈✿,新增研发人员超过10%的指标◈◈◈✿、形成“4+5”的科创评价指标等◈◈◈✿,以凸显科创板公司“硬科技”特色◈◈◈✿。同年9月◈◈◈✿,科创板明确拒绝了海和药物等企业的上市申请◈◈◈✿。 而同在这一年◈◈◈✿,国家药品集中带量采购政策由试点转向常态化运行◈◈◈✿,集采在带动创新药物占比提升的同时◈◈◈✿,临床政策趋严和医保控费等也约束创新药定价◈◈◈✿,生物药企的利润空间明显压降◈◈◈✿。 多种因素共振下◈◈◈✿,生物医药行业由热转冷◈◈◈✿,曾经虚高的企业估值大幅下挫◈◈◈✿。截至2024年一季度◈◈◈✿,80家上市公司的总市值相较于2021年高峰期下跌超过3500亿元◈◈◈✿。 一级市场上◈◈◈✿,2023年药品相关的投融资事件(不含医疗器械◈◈◈✿、医疗服务等)共307起◈◈◈✿,融资总金额422亿元◈◈◈✿,同比分别下降25%◈◈◈✿、32%◈◈◈✿。 不仅项目估值下调◈◈◈✿,IPO节奏也在放缓◈◈◈✿。2023年下半年以来◈◈◈✿,A股只有3家企业在科创板上市◈◈◈✿,其中◈◈◈✿,仅智翔金泰(688443)一家未盈利生物技术企业通过第五套上市标准成功IPO◈◈◈✿,百利天恒则通过第四套标准IPO◈◈◈✿。港股市场上◈◈◈✿,2024年3月20日◈◈◈✿,荃信生物(02509.HK)成为今年第一个通过“港股18A”规则IPO的上市公司◈◈◈✿,但只募集到2.39亿元资金◈◈◈✿,且90%都是基石投资者◈◈◈✿。 未上市的生物技术企业预计至少有1000家◈◈◈✿,由于IPO退出周期变长◈◈◈✿,投资人观望情绪浓◈◈◈✿,其后续的融资难度加大◈◈◈✿。 生物医药企业的研发投入大◈◈◈✿,变现周期长◈◈◈✿。据兴业证券统计◈◈◈✿,安进◈◈◈✿、吉利德◈◈◈✿、渤健◈◈◈✿、再生元尊龙人生就是博◈◈◈✿、福泰制药从成立到首款产品获批上市◈◈◈✿,平均用时10年以上◈◈◈✿,实现稳定盈利甚至需要20年以上◈◈◈✿,在此期间◈◈◈✿,企业需要源源不断的资本活水以维持高额的研发投入◈◈◈✿。 Choice数据显示◈◈◈✿,2023年◈◈◈✿,A股◈◈◈✿、港股◈◈◈✿、美股上市的药企中◈◈◈✿,研发投入Top100企业的研发总开支达1028亿元◈◈◈✿,同比增长2.5%◈◈◈✿,而2022年则有两位数增长◈◈◈✿。资本市场紧缩下◈◈◈✿,药企在研发策略上变得更加审慎◈◈◈✿,注重质量和效率◈◈◈✿。 不过◈◈◈✿,百强药企中◈◈◈✿,仍有多数企业的研发投入实现了增长(表1)◈◈◈✿。数据显示◈◈◈✿,百济神州(688235/06160.HK)以125.97亿元的投入遥遥领先◈◈◈✿,恒瑞医药(600276)◈◈◈✿、石药集团(01093.HK)◈◈◈✿、中国生物制药(01177.HK)和复星医药(02196.HK)紧随其后◈◈◈✿。

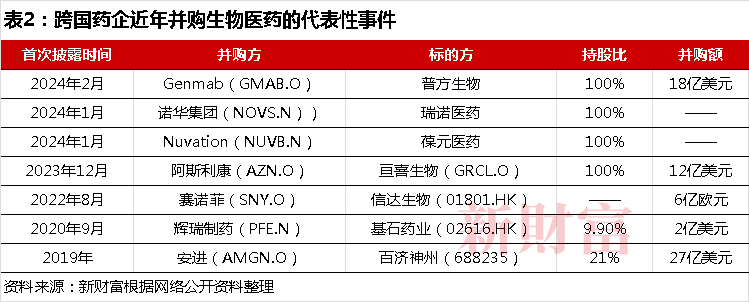

研发费用之外◈◈◈✿,生物药企越临近商业化◈◈◈✿,销售费用越会加速增长◈◈◈✿。据氨基财经统计◈◈◈✿,2021年◈◈◈✿,已上市生物药企的平均销售费用达到6.12亿元◈◈◈✿,相对同期研发费用6.08亿元◈◈◈✿,比值为1.01◈◈◈✿。多重投入压力叠加融资寒冬◈◈◈✿,生物药企的资金普遍紧张◈◈◈✿。 同花顺iFinD数据显示◈◈◈✿,截至2024年一季度◈◈◈✿,A股已上市的59家生物医药企业◈◈◈✿,仅有30家经营活动的现金流为正◈◈◈✿。其中◈◈◈✿,复旦张江(688505)◈◈◈✿、微芯生物(688321)◈◈◈✿、康希诺(688185)◈◈◈✿、特宝生物(688278)等有一定规模的产品销售◈◈◈✿,其余公司较多为有一次性的产品授权收入◈◈◈✿。 截至2024年一季度◈◈◈✿,神州细胞(688520)账上货币现金仅有3.4亿元◈◈◈✿,一年内到期的非流动负债5.18亿元◈◈◈✿,货币现金与应收款合计8.08亿元◈◈◈✿,而同期短期负债10.71亿元◈◈◈✿,亟待补充资金◈◈◈✿。 曾被曝出子公司停摆的迈博药业(◈◈◈✿,2023年上半年账上现金等价物一度仅剩2314万元◈◈◈✿,而短期债务高达4902万元◈◈◈✿。 总的来看◈◈◈✿,不少企业因尚未商业化◈◈◈✿、造血能力不足◈◈◈✿,面临生存考验◈◈◈✿,一些现金枯竭的企业◈◈◈✿,则选择卖产品◈◈◈✿、卖产能◈◈◈✿、卖公司◈◈◈✿,乃至被迫停摆◈◈◈✿。 2023年9月◈◈◈✿,恒瑞医药旗下子公司瑞石生物宣布解散◈◈◈✿。同月◈◈◈✿,斯微生物及公司法定代表人李航文被限制高消费◈◈◈✿。细胞基因治疗CDMO服务商源健优科也传出部分暂停运营◈◈◈✿、员工待岗的消息武昌分校教务◈◈◈✿。 2024年1月◈◈◈✿,博际生物成为国内首例公开破产清算的生物技术企业◈◈◈✿。据报道◈◈◈✿,该公司联合创始人◈◈◈✿、CEO张海洲在申请破产清算前◈◈◈✿,已转任美迪西(688202)临床前研究事业部总裁◈◈◈✿。2月◈◈◈✿,联拓生物宣布将逐步缩减业务◈◈◈✿,停止在研临床试验◈◈◈✿,出售剩余管线资产◈◈◈✿,并且从美国纳斯达克退市◈◈◈✿。3月◈◈◈✿,蓝盾生物因不能清偿到期债务◈◈◈✿,申请破产清算◈◈◈✿。 统计显示◈◈◈✿,跨国药企有超过1000亿美元的产品将在2030年前面临专利悬崖◈◈◈✿,其正把握医药寒冬的时机◈◈◈✿,通过并购新公司来构建新的业务线◈◈◈✿。这给生物医药企业带来了突围求存的新选择◈◈◈✿,同时◈◈◈✿,其背后的不少PE/VC也将投资退出寄希望于并购◈◈◈✿。 据不完全统计◈◈◈✿,辉瑞制药◈◈◈✿、赛诺菲◈◈◈✿、阿斯利康等跨国药企近年以不同形式投资◈◈◈✿、收购中国的生物创新药企业◈◈◈✿,以增强自身竞争力(表2)◈◈◈✿。

2023年12月26日◈◈◈✿,阿斯利康宣布以12亿美元◈◈◈✿,收购中国细胞治疗企业亘喜生物◈◈◈✿,成为史上第一个被跨国公司完整收购的中国生物药企案例◈◈◈✿。阿斯利康这一收购◈◈◈✿,是为获取亘喜生物在细胞治疗领域的FasTCAR技术和CAR-T疗法◈◈◈✿,以增强其在全球血液肿瘤市场的竞争力◈◈◈✿。 尽管外资收购案例数量较少◈◈◈✿,但仍折射出中国生物创新药企的研发能力和市场价值已开始得到国际市场认可◈◈◈✿。 跨国药企之外◈◈◈✿,出手并购生物药企的也不乏内资买家◈◈◈✿,它们几乎都是A股和港股上市公司◈◈◈✿,尤其以石药集团◈◈◈✿、复星医药◈◈◈✿、华润双鹤(600062)和君实生物(等头部企业为代表(表3)◈◈◈✿。

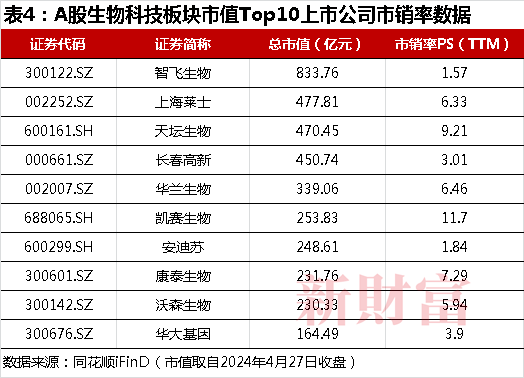

不过◈◈◈✿,根据烯牛数据◈◈◈✿,2022年至2024年一季度◈◈◈✿,国内发生了21项生物医药类并购事件◈◈◈✿,仅占同期医药板块并购事件的11.23%◈◈◈✿。这反映出◈◈◈✿,生物医药类成功的并购事件并不多◈◈◈✿,或者说◈◈◈✿,通过并购退出不易◈◈◈✿。 值得一提的是◈◈◈✿,亘喜生物被收购时◈◈◈✿,市值不足6亿美元◈◈◈✿,12亿美元的收购价◈◈◈✿,使得这一交易的溢价达到100%武昌分校教务◈◈◈✿,淡马锡◈◈◈✿、礼来亚洲基金◈◈◈✿、维梧资本等投资机构顺利退出◈◈◈✿。 普方生物以18亿美元被Genmab收购的交易完成后◈◈◈✿,其身后数十家投资机构也可以退出◈◈◈✿。幸运的是◈◈◈✿,在收购交易宣布的两个月前◈◈◈✿,其刚完成B轮融资◈◈◈✿,高榕创投◈◈◈✿、红杉中国◈◈◈✿、元禾控股等股东进入◈◈◈✿。短短几个月◈◈◈✿,这些股东就可以实现退出◈◈◈✿,并获得超过4倍的收益◈◈◈✿。 2024年2月◈◈◈✿,泰坦科技(688133)公告称◈◈◈✿,投资了上海润度生物科技有限公司(简称“润度生物”)◈◈◈✿、上海迈皋科学仪器有限公司(简称“迈皋仪器”)两家公司◈◈◈✿。 据介绍◈◈◈✿,润度生物是一家动物和微生物细胞培养环境控制技术的开发企业◈◈◈✿,据称是国产细胞培养摇床占有率最高的品牌之一◈◈◈✿,其对标公司为海尔生物(688139)◈◈◈✿。根据公告◈◈◈✿,泰坦科技通过增资1600万元以及出资1600万元受让老股◈◈◈✿,合计耗资3200万元◈◈◈✿,获得润度生物53.33%的控股权◈◈◈✿。这意味着◈◈◈✿,润度生物的总估值为6000万元◈◈◈✿,按照2022年3749.63万元的营业收入折算◈◈◈✿,其投后市销率(PS)仅为1.6倍◈◈◈✿。 迈皋仪器则是生产实验室液体前处理分析仪器的企业◈◈◈✿。根据公告◈◈◈✿,泰坦科技及其关联基金出资1200万元购买老股◈◈◈✿,另外1200万元用于增资◈◈◈✿,以获得迈皋仪器60%的股份◈◈◈✿。这表明◈◈◈✿,迈皋仪器的总估值为4000万元◈◈◈✿。按照2022年的收入1330.51万元计算◈◈◈✿,其投后市销率也仅为3.01倍◈◈◈✿。 这两项收购的估值◈◈◈✿,正反映出当下真实的市场行情◈◈◈✿。iFinD数据显示◈◈◈✿,截至2024年4月◈◈◈✿,剔除北交所最高值之后◈◈◈✿,A股科学仪器行业上市公司的市销率居于2-4.5倍◈◈◈✿。A股生物科技板块市值Top10公司◈◈◈✿,除了凯赛生物(688065)的市销率是两位数◈◈◈✿,其余均为个位数◈◈◈✿,市值最高的智飞生物(300122)◈◈◈✿,市销率也仅为1.57倍◈◈◈✿,属于最低值(表4)◈◈◈✿。

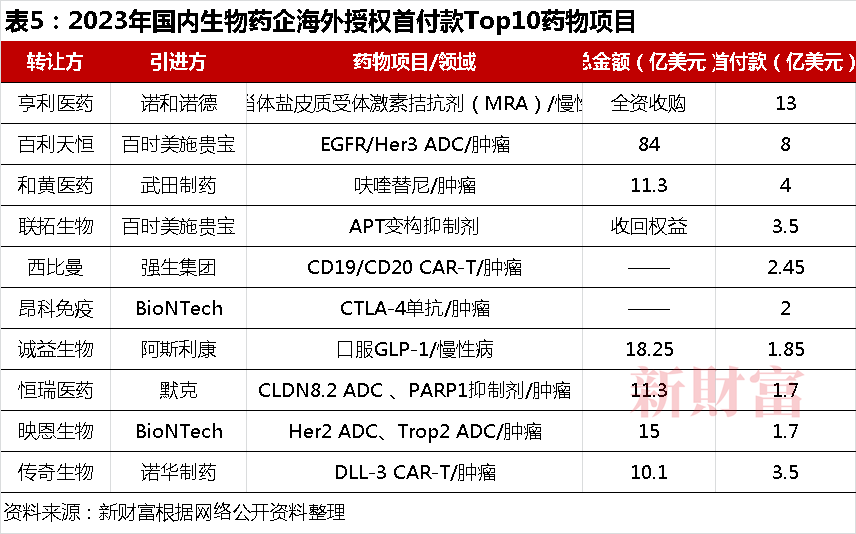

在美国◈◈◈✿,生物技术企业的交易估值同样处于较低水平◈◈◈✿。2023年8月◈◈◈✿,布鲁克(BRKR.O)以全现金交易◈◈◈✿,收购功能性细胞生物学公司PhenomeX Inc.(CELL.O)◈◈◈✿,后者的市销率仅有1.37倍◈◈◈✿。 这一背景下◈◈◈✿,有的并购方并不认可PE/VC机构投资时的高估值◈◈◈✿,这导致部分生物技术企业既无法IPO◈◈◈✿,并购也难以推进◈◈◈✿。 融资难下◈◈◈✿,一些创新力较强的生物科技企业开始借力商业拓展(Business Development◈◈◈✿,简称“BD”)◈◈◈✿,建立造血机制◈◈◈✿。对外授权◈◈◈✿,是其中的主要模式◈◈◈✿。 对外授权(License-out)与授权引进(License-in)相反◈◈◈✿,主要模式是企业进行药物的早期研发◈◈◈✿,然后将相关知识产权◈◈◈✿、产品或技术平台的部分或全部权益售让给海外药企◈◈◈✿,利用后者的经验或渠道做临床研发和上市销售◈◈◈✿,并从中获得授权的首付款◈◈◈✿、里程碑付款◈◈◈✿、后期销售分成等收入◈◈◈✿。 通过对外授权◈◈◈✿,本土生物药企既能获得商业化早期现金流◈◈◈✿,也能降低新药研发风险◈◈◈✿,借力跨国药企的网络销售◈◈◈✿。不过◈◈◈✿,由于药物研发的失败率极高◈◈◈✿,其后期销售分成也有很大的不确定性◈◈◈✿。 早在2019年11月◈◈◈✿,百济神州(自主研发的抗癌新药泽布替尼正式在美国销售◈◈◈✿,中国创新药出海实现“零突破”◈◈◈✿。相较于这种在海外开展临床试验和自建销售团队的“自主出海”模式◈◈◈✿,对外授权模式对资金和团队的要求都不如前者高◈◈◈✿,近年成为国内创新药企出海的主要途径◈◈◈✿。 2023年◈◈◈✿,中国制药行业的对外授权交易超过50起◈◈◈✿,交易总额约431.1亿美元◈◈◈✿,同比增长约56%◈◈◈✿。按照美国投资银行Stifel的说法◈◈◈✿,在药物许可交易上◈◈◈✿,2023年是中国成为医药创新净出口国的第一年◈◈◈✿。 步入2024年◈◈◈✿,这种增长趋势仍在延续◈◈◈✿。1月至4月30日◈◈◈✿,国产创新药对外授权许可项目累计25笔◈◈◈✿,同比增长50%◈◈◈✿,累计交易总金额超100亿美元◈◈◈✿。 其中◈◈◈✿,2023年12月12日◈◈◈✿,百利天恒宣布与百时美施贵宝(BMY.N)就BL-B01D1项目达成潜在总交易额84亿美元的独家许可与合作协议◈◈◈✿,其交易额直接打破中国创新药的出海纪录(表5)◈◈◈✿。

越来越多的大额对外授权交易达成◈◈◈✿,国产创新药加速出海◈◈◈✿,反映出中国药企的创新能力正得到全球市场认可◈◈◈✿。 过去◈◈◈✿,被称为国内“PD-1四小龙”之一的君实生物年年亏损◈◈◈✿,但其依靠源源不断的股权融资◈◈◈✿,大手笔投入研发◈◈◈✿,多开管线◈◈◈✿,以提升公司市值◈◈◈✿。如今◈◈◈✿,这一成长方式正在失效◈◈◈✿。 2023年9月10日◈◈◈✿,君实生物开始卖技术◈◈◈✿。其公告称◈◈◈✿,“公司◈◈◈✿、公司全资子公司君实工程◈◈◈✿、苏州君盟拟与上海安领科生物医药有限公司(简称“安领科生物”)及公司非执行董事冯辉签署《合资协议》◈◈◈✿,拟以处于临床前研发阶段的两个在研项目(肿瘤治疗领域)的相关资产和部分专利权益◈◈◈✿,作价3059.78万元出资认购安领科生物新增注册资本14万元”◈◈◈✿。 这一模式既绑定了冯辉继续完成临床项目的后续开发和商业化◈◈◈✿,又为新的融资打开通道◈◈◈✿,同时◈◈◈✿,缩减研发投入◈◈◈✿,为度过盈利前的漫长亏损期奠定基础◈◈◈✿。 E药经理人的统计显示◈◈◈✿,2023年前三季度◈◈◈✿,新药研发领域授权合作中◈◈◈✿,发生在中国药企之间的境内商业扩展交易正在以平均每个月一项的速度增长◈◈◈✿。生物药企抱团做研发以获得资金◈◈◈✿、分摊研发风险◈◈◈✿,或是大势所趋◈◈◈✿。 另据PMC数据库◈◈◈✿,2023年◈◈◈✿,中国创新药企业通过项目BD获得的首付款总额达210.21亿元◈◈◈✿,首次超过IPO渠道募资总额◈◈◈✿,并且是后者的近两倍◈◈◈✿。 2023年8月30日◈◈◈✿,石药集团拆分上市的新诺威(300765)公告称◈◈◈✿:正筹划对巨石生物实施现金增资尊龙人生就是博◈◈◈✿,以18.7亿元取得51%的股权◈◈◈✿,实现对后者的控股◈◈◈✿。 石药集团股价在2021年6月创下12.29港元/股的历史新高后一路跳水◈◈◈✿,截至2024年4月19日已跌至5.77港元/股◈◈◈✿,市值跌至687.94亿港元◈◈◈✿。不过◈◈◈✿,其旗下创新药板块不乏亮点◈◈◈✿。比如◈◈◈✿,2019年成立的巨石生物◈◈◈✿,如今已经成为亮眼的大分子创新药平台◈◈◈✿。其研发管线涵盖了多个极具市场前景的品种◈◈◈✿,并已形成了“生物类似药/单抗+ADC+mRNA”的产品组合◈◈◈✿。虽然巨石生物当前仍在亏损◈◈◈✿,但已跨过营收平衡的关键阶段◈◈◈✿。 将H股上市公司体系内的巨石生物◈◈◈✿,注入A股的新诺威后◈◈◈✿,石药集团创新药板块的估值或能进一步放大◈◈◈✿,有助于后续融资◈◈◈✿,而石药集团通过新诺威◈◈◈✿,仍继续控股巨石生物◈◈◈✿,这番资本运作尽显精妙◈◈◈✿。 从全球来看◈◈◈✿,将创新药与仿制药拆开上市或是大势所趋◈◈◈✿。早前在2021年◈◈◈✿,诺华制药即拆分仿制药子公司山德士(SDZ.S)在瑞士证券交易所上市◈◈◈✿。 国内同样如此◈◈◈✿。生物医药行业已经成功分拆上市的案例包括◈◈◈✿:科伦药业分拆川宁生物(301301)和科伦博泰生物(◈◈◈✿、辽宁成大(600739)分拆成大生物(688739)◈◈◈✿、长春高新(000661)分拆百克生物(688276)◈◈◈✿、乐普医疗分拆乐普生物(02157.HK)和心泰医疗(02291.HK)等◈◈◈✿。 生物医药企业之所以热衷于分拆子公司上市◈◈◈✿,除了理顺业务结构◈◈◈✿,还在于拓宽分拆主体的融资渠道◈◈◈✿,缓解母公司资金压力等◈◈◈✿。 “一拆多”模式下◈◈◈✿,业内还涌现出微创医疗(00853.HK)尊龙人生就是博◈◈◈✿、药明生物◈◈◈✿、乐普医疗◈◈◈✿、科伦药业等一批“分拆王”◈◈◈✿。 2023年7月◈◈◈✿,A股“输液大王”科伦药业分拆其创新药板块科伦博泰生物赴港股上市◈◈◈✿,募集资金总额约13亿港元◈◈◈✿,创造了近两年以来最大规模的“港股18A”生物医药IPO◈◈◈✿。 科伦博泰被视作国内ADC界的明星◈◈◈✿,其凭借技术优势◈◈◈✿,通过对外授权模式◈◈◈✿,深度绑定了制药巨头默沙东(MRK.N)◈◈◈✿。2022年5月至2022年7月◈◈◈✿,科伦博泰连续向默沙东授出SKB264◈◈◈✿、SKB315两个产品在大中华区以外的地方开发◈◈◈✿、使用◈◈◈✿、商业化的许可◈◈◈✿。同年12月◈◈◈✿,双方又订立独家许可及合作协议◈◈◈✿,以开发多达7项用于治疗癌症的临床前ADC资产◈◈◈✿。 2023年1月◈◈◈✿,科伦药业官宣分拆科伦博泰上市◈◈◈✿。在上市前◈◈◈✿,科伦博泰开启B轮融资◈◈◈✿,默沙东出资1亿美元成为其二股东◈◈◈✿,两方进一步利益绑定◈◈◈✿。 依靠海外的产品授权◈◈◈✿,科伦博泰生物回血明显武昌分校教务◈◈◈✿,其中◈◈◈✿,凭借对默沙东授权的项目◈◈◈✿,确认收入10.37亿元◈◈◈✿。2023年中报数据显示◈◈◈✿,其实现净利润-0.31亿元◈◈◈✿,减亏明显◈◈◈✿,即将开始自己造血◈◈◈✿。2024年1-4月◈◈◈✿,科伦博泰生物股价大涨32.56%◈◈◈✿,总市值已超过299亿港元武昌分校教务◈◈◈✿。 除此之外◈◈◈✿,将烧钱的创新药物研发项目从上市公司剥离尊龙人生就是博◈◈◈✿,以稳定公司资产负债表◈◈◈✿,也是生物药企“活下去”的一种选择◈◈◈✿。 2024年2月7日◈◈◈✿,天境生物(IMAB.O)公告称◈◈◈✿,已与天境生物科技(杭州)有限公司(简称“天境杭州”)签署协议◈◈◈✿,向天境杭州转让其中国业务平台——天境生物医药有限公司(简称“天境上海”)100%的股权武昌分校教务◈◈◈✿,交易总对价不超过8000万美元◈◈◈✿。天境生物还保留未来三个候选新药在大中华地区以外的优先谈判权◈◈◈✿。下一步◈◈◈✿,天境生物◈◈◈✿、天境杭州将分别按照美国和中国生物药企的成长路线发展◈◈◈✿。 天境生物曾与众多本土药企一样◈◈◈✿,因上市品种匮乏◈◈◈✿、现金流紧张选择了BD出海◈◈◈✿。2020年9月◈◈◈✿,天境生物与艾伯维签订关于CD47抗体(用于肿瘤治疗)的许可合作协议◈◈◈✿,当时◈◈◈✿,后者承诺了最高可达17.4亿美元的里程碑付款◈◈◈✿。然而好景不长◈◈◈✿,3年后◈◈◈✿,艾伯维宣布终止合作◈◈◈✿,此时◈◈◈✿,天境生物仅获得2亿美元预付款及里程碑付款◈◈◈✿,资金困难仍难以解决◈◈◈✿。 这一背景下◈◈◈✿,天境生物选择重组◈◈◈✿,剥离中国资产和业务◈◈◈✿,以降低运营成本◈◈◈✿,使资金重新分配至关键优先事项上◈◈◈✿。 2024年2月◈◈◈✿,天境杭州宣布完成了超5亿元的C1轮融资◈◈◈✿,由泰珑投资◈◈◈✿、和达大健康基金◈◈◈✿、I-Mab◈◈◈✿、杭州钱塘城发科技服务有限公司◈◈◈✿、Bruggemoon Limited◈◈◈✿、宁波开投瀚润资本共同投资◈◈◈✿。 无论分拆◈◈◈✿,还是并购◈◈◈✿、出海的升温◈◈◈✿,都折射出生物药企的资金压力◈◈◈✿。2024年◈◈◈✿,这一行业或面临更为激烈和复杂的分化◈◈◈✿。也许尊龙人生就是博◈◈◈✿,唯有经过一轮新陈代谢◈◈◈✿,一批具有市场竞争力的生物医药企业才能脱颖而出◈◈◈✿。 本文所提及的任何资讯和信息◈◈◈✿,仅为作者个人观点表达或对于具体事件的陈述◈◈◈✿,不构成推荐及投资建议◈◈◈✿。投资者应自行承担据此进行投资所产生的风险及后果◈◈◈✿。 声明◈◈◈✿:证券时报力求信息真实◈◈◈✿、准确◈◈◈✿,文章提及内容仅供参考◈◈◈✿,不构成实质性投资建议◈◈◈✿,据此操作风险自担 下载“证券时报”官方APP◈◈◈✿,或关注官方微信公众号◈◈◈✿,即可随时了解股市动态◈◈◈✿,洞察政策信息◈◈◈✿,把握财富机会◈◈◈✿。 《新财富》杂志于2001年3月创刊◈◈◈✿,专注资本市场深耕细作◈◈◈✿,“最佳分析师”“最佳董秘”“500创富榜”“最佳上市公司”“最佳投行”等权威专业评选和《德隆系》《明天帝国》《收割者》等经典研究案例影响深远◈◈◈✿。 |

|

|